2015年1月17日土曜日、武蔵野美術大学建築学科の卒業制作講評会が行われました。

これは、専任の先生方、非常勤講師が一同にそろって、卒業制作全作品について採点を行い、受賞者を決定するというものです。

午前中に審査員による全作品についての入点が行われ、上位上限12名が選考されます。午後、選ばれた学生によるプレゼンテーション、質疑応答、審査員によるディスカッションを経て各賞が決まります。

昨年僕は、学生作品を相対化してあるひとつの評価基準を設けました。それが「社会的包摂」です。今回は基本的なスタンスを変えずに一歩踏み込んだ論の構築を試みたいと考えています。

思考を出来るだけクリアにして論を展開するため、以下文体を変えて記載いたします。

「包摂」とは何か。

Wikipediaによれば「経済・社会が、その本来の諸関係にとって外生的な存在を取り込む過程」を指す。はじめはマルクスにおいて定義された概念であり、「経済・社会は、捨象して抽象化することが可能な人間相互の関係である。他方、現実の経済・社会は、自然科学の法則を合目的的にシステム化した技術、生物としてのヒト、自然環境、空間など、さまざまの外生的な存在を取り込まない限り存続することができない。」ため、「自然的存在のうち有用な性質のみを取り込んで活用しよう」とし、「経済・社会の主体は、自然の存在が障害をもたらさないよう、自然を人間の都合に合わせて作り変えようとする。」行為である。

私がここで使用する「包摂」は、より一般化するとともに抽象度を上げたものとして使用する。つまり「ある概念が、より包括的な概念により包み込まれること」と理解いただければよい。

建築に領域を狭めてこれを論じるならば、公的にも私的にも、身体的にも精神的にも、共同体においても個人においても「ヒト」を包み込むこと、またその行為を「建築」あるいは「建築する」と言い換えることが出来る。簡単な例を挙げるならば、「ヒト」は、風雨から身を守るために住居に住まう。つまり「包摂」しない建築は存在しない。

ここで問うべきは、「包摂」のあり方についてである。それは、どのように「包摂」するかという問題といえる。

かつて個人は家族によって包摂されていた。これが「家」であり、家は土地に根ざした集落によってさらに包摂されてもいた。これが「村落共同体」である。村落共同体は、個人を生かすセーフティネットとして機能し、またこれが社会であり、世界そのものでもあった。

明治以降、工業化社会への移行に伴う近代化によって「ヒト」の流動化、都市部への集中が起こり、徐々に村落共同体は解体されていく。戦後、第二次産業、第三次産業が国家の経済的支柱へと移行した結果、村落共同体の解体は加速し、企業や、新たな「ヒト」の営みを取り巻く地域(団地、新興住宅地)がこれに代わる(企業家族、地域共同体)。家族は核家族という集合を形成し、一億総中流というモデルが確立される。経済的には、戦後から1990年代始めまで成長は概ね右肩上がりであり、金という実体的価値基盤により「ヒト」はより個人の自由を希求することになる。なぜなら、「ヒト」が「包摂」されるという行為は一方で身体的、精神的拘束を伴うものであり、あらゆるもの、ことを金に置換することで疑似「包摂」されることが叶うのであれば、ある部分で煩わしい共同体に身を置くよりもそうしたものから開放され、どこまでも自由を謳歌することを望むようになるからである。

価値は多様化し、世界は相対化していく。そうした中1990年代初頭バブル経済が崩壊し、喪失の20年が幕を開ける。村落共同体の代替えとして機能してきた企業の終身雇用制は崩壊し、非正規労働者が増大する。公共福祉は縮小化され、セーフティーネットが弱体化していく。高齢化、少子化社会の到来とモノ・ヒト・情報の流動性の増大は、地域共同体を解体していく。こうした「包摂」するシステムの弱体化は、結果剥き出しの身体がダイレクトに世界とつながることを意味する。自由は規範化されるが、他方で「個人」であることを上手に使いこなせない「ヒト」もまた出現するのである。建築的動向を読むならば、建築史家で建築家の藤森照信が名付けた分離派にみる、個人にまで分解された建築ユニットの入れ替えによる持続可能な社会の提唱が前者であり、家型に代表されるアイコン(記号)としての共同体幻想への再帰性を示すものが後者といえるであろう。

私たちは、もはや規範化された自由を享受することに慣れてしまっている。かつての村落共同体、地域共同体、企業共同体、家族幻想に回帰することの、そうした「包摂」社会のもつ拘束性には耐えられないし、また壊れてしまった共同体を取り戻すこと自体不可能だろう。しかし、私たちはまた、拠り所となる場所を求めてもいる。歴史認識についての様々な発信やナショナリズムの再興による選民思想的な感覚は、そうしたものに「包摂」されている「私」のアイデンティティをかろうじて担保してくれもするように。

かつての共同体は幻想であり、もうそこへは戻れない。規範化された自由な身体、精神は手放せない。しかし「私」を承認し、包み込んでくれる存在は必要である。であるならば、新しい「包摂」のシステムを提案すべきではないのだろうか。LDKプランの建て売り住宅、ワンルームマンション、使用されない地域センター、学校、病院、特別養護老人ホーム、郊外型のショッピングモール・・・あらゆる建築における近代的計画プログラムが機能不全をおこしているのではないか。ならば新しい「包摂」のシステムとしての建築を生み出せばいいではないか。例を挙げるなら、単身高齢者が集合して住み、同時に地域社会に対して開かれていく居住形態の提案をすればいい。話はシンプルである。

そうした視座は、建築を評価する上でその基準を明確化し、評価上のブレを最小値化することにもなる。今回の武蔵野美術大学建築学科卒業制作の作品に対して、私は一貫して「包摂のあり方」についていかなる提案がなされているのかという点に注視した。そして卒業作品の多くが、新しい「包摂」のモデルを提案してもいた。学生作品は、法規制、構造、クライアント要望、採算性等の経済的要因、予算からある程度自由であり、この点でダイナミックで積極的な提案を行なうことが可能である。意識の有無にかかわらず、数多くのそうした提案が出てきたことは、これはここ数年の傾向でもあるが、学生が直感的に建築を取り巻く社会的状況の問題、言い換えれば破綻をおこしている建築の「包摂」性を感じ取っていることの現れと見てもよいと考える。

ここからは、実際に学生作品を紹介することで、新しい「包摂」のあり方の提案を説明する。ここに紹介する作品が全て最終的に評価され、受賞したものではなく、またそうした思考提案を行なっている全ての作品を紹介するにいたらないことをはじめに断っておく。

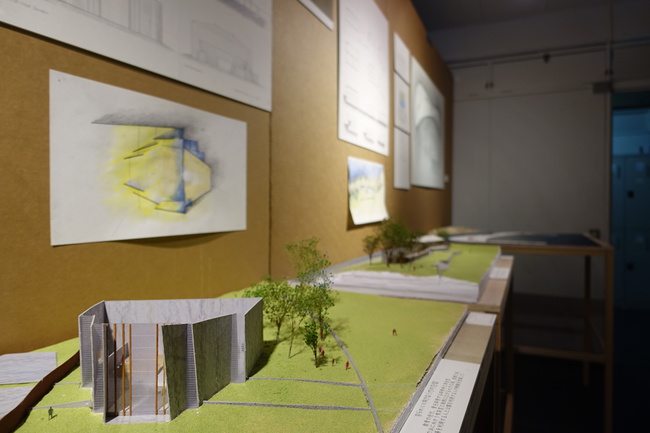

この作品は、九州地方の運河によって木材加工と農業の発展してきた地域、そしてある時期から運河が埋め立てられ地域産業が衰退してしまった地域について、地域産業の再生と復興を提案したものである。

縄文地図から各年代、時代の地図をトレースして、この地域に運河が発達してきた歴史、地域産業が発展してきた経緯、またどのような状況においてこれらが衰退していったかを調べることからはじまる。その上で、運河流通を復活させ、木材加工業、農業の再興をもくろみ、同時に新たな提案を加えることで持続可能な地域産業の復興と地域の独自性のもつブランディングを実現してもいる。歴史的背景を読み込みながら現代の社会状況に見合う自立する地域のモデルを提案している。

代官山、住居地域が再開発され商業街区に移行していくことに対する問題定義と新たな提案。既存の住区を取り囲むように「ベルト」と呼ばれる建築をつくり、この下層に商業空間、コミュニティ施設を路面配置し、上層に住区の住民が移り住む。空き家となった住区の住宅は、商業建築として再利用され、コンバージョンされて新しい商業空間を創出する。

東急が田園都市線沿いの郊外住宅地について、高齢者を駅近のマンションに移住させ、空いた家をリフォームして若い世代の家族に提供し、住居地域の循環的持続を生むという提案があるが、これの都市部高密集地域、地価高騰地域版といえるかもしれない。

下町に存在するシンボル的銭湯を基軸として、周辺環境を新たな路地とともに再編していく計画。路地沿いには高齢者施設や地域のコミュニティ施設を配し、周辺住民と訪問者、多様な年齢層にとっての交流できる居場所の提供を目論む。

住居街区の提案。住居と接道部に中間領域としての外部空間を配し、これに図書施設も付帯されている。道路に剥き出しで面する住宅のあり方にワンクッション挟むことで、緩やかな「ヒト」同士のつながりを実現し、同時にやわらかなシェルターとして居住空間が提案されている。

死者の埋葬のひとつの方法として散骨することをテーマとした作品。散骨という行為をイベント化し、物語としてランドスケープ的に計画している。死のあり方の多様性に目を向けたもの。

郊外型の開発による住宅地の住宅の提案。敷地境界を規定する塀を排し、再帰的に建築内部においてその中心に塀を登場させるというもの。家族、個人、近隣住民それぞれの距離感を独自の視点で読み替えている。

町工場の集合、住空間の導入によるコンプレックス。プログラムの初期設定にオリジナリティがある。

最後にインスタレーション作品をひとつ紹介しておく。

私たちが究極的に空気に包まれていることを視覚化した作品であるが、これは物理的に空気によって私たちは包摂されているということになる。日常的にその存在を意識することはないが、空気に満たされた極めて薄い膜で空間を満たしたとき、それは視認されるとともに身体を拘束するものとして立ち現れる。これは身体的な観点からコム・デ・ギャルソンの1997年春夏のコレクション『ボディミーツドレス ドレスミーツボディ』、これを着衣したマース・カニングハムの舞踊『シナリオ』を彷彿とさせる。私たちは拠り所を獲得することで、これに縛られもする。

「包摂」されることを私たちは望んでいる。そうしなければ落ち着かないのだ。しかしそのあり方は、問われてもいる。懐古において壊れたものを拾うことはすでに幻想かもしれない。近代的なステレオタイプなシステムに押し込めることも、価値の多様性において不可能だろう。かといって、排他性において「私」のアイデンティティを満足させるのは、建設的ではない。もはや私たちは、多様な価値に対応する多様な可能性のプログラムを用意する必要がある。学生には、常にこれを思考し、そして実現していく方法を探っていってほしい。そしてこの言葉は、私自身にも向けられている。