こんにちは。

まだまだ寒さ厳しくもありますが、それでも朝晩の寒は随分緩み、春らしさが増してきました。春の訪れを告げる花々も咲き出し、僕も休日に気が向けば公園などを散歩して、春の訪れをカメラに収めております。

2月22日、23日、24日は三連休でしたので、ささやかではありますが写真を撮ることを楽しみました。いくらかこちらに上げますので、遠くない春の訪れを感じていただけましたら幸いに思います。

ブログタイトルの「ボクらはなにを選んだ?」は、ASIAN KUNG-FU GENERATIONに敬意を表して、彼らのアルバム「ランドマーク」に収録されている「1980」の歌詞の一節、「右の手にペンを持って 僕らは何を選んだ?」から決定しています。 ここでは、僕が生業としている建築と日常の仕事ではおさまりきらないデザイン、アート、サブカルチャー、思想等について日々思うことを、横断的に書いていければと思っています。

こんにちは。

まだまだ寒さ厳しくもありますが、それでも朝晩の寒は随分緩み、春らしさが増してきました。春の訪れを告げる花々も咲き出し、僕も休日に気が向けば公園などを散歩して、春の訪れをカメラに収めております。

2月22日、23日、24日は三連休でしたので、ささやかではありますが写真を撮ることを楽しみました。いくらかこちらに上げますので、遠くない春の訪れを感じていただけましたら幸いに思います。

こんにちは。

2020年1月24日の金曜日、東京大田区で一級建築士事務所やしろ設計室設計を主宰する八代国彦さんが設計された、千葉県いすみ市の戸建て住宅の完成写真の撮影に伺いました。

このお家は、築30年ほどの戸建ての木造平屋の住宅です。現在東京に住まわれている建主のご家族が千葉への移住を検討されてこのお家にめぐり合い、八代さんに改修工事を依頼されました。

こんにちは。

2020年1月19日の日曜日、東京竹橋にある東京国立近代美術館で開催されている『窓展』へ行ってきました。

こんにちは。

年末年始で緩みきった心と体を戻そうと思っていたらさっそくの三連休で、心砕かれる今日この頃、皆様良い年始をお迎えになられましたでしょうか。ただ単に僕が連休を言い訳にして、ぼーっとしているだけなんですが。

年末年始といえば財布の紐も緩む時期、年が明けて物欲大魔神である僕も何か買いたいという衝動に駆られてしまい、大変でした。特定のものではなく「何か」というあたりに闇の深さを感じますが、カメラレンズ界隈をググっていましたら、ちょうどいいオールドレンズが見つかってしまいました。

そのオールドレンズとは、ペンタックス(PENTAX)(旭光学)が1960年代に販売していたスーパータクマー(Super Takumar)です。

こんにちは。

2020年がはじまりました。新しい年が明けましたこと、お慶び申し上げます。

このブログは、千葉の小さな建築設計事務所のものではありますが、今年も僕が感じたこと、考えたこと、ご紹介したいひとものことなど、ジャンルを問わず発信していければと思っています。

今回は、2019年の年末に神奈川県小田原市の、とある公園で開催されたクラフト展に出展された作家さんに会いに行ったお話です。

こんにちは。

寒さ厳しいですが、お日様が出ると室内はぽかぽかとあたたかく、気持ち穏やかになります。

先週末の2019年12月21日の土曜日に僕たちが設計した戸建て住宅の地鎮祭が執り行われました。

こんにちは。

過去2回のブログで、山本理顕さんが提唱する『地域社会圏主義』について書きました。

最初に、近代の「西欧形而上学的な一元的な価値」を解体して相対化していくのがポストモダンだというお話をしながら2回目で『地域社会圏主義』について説明を行い、山本理顕さんがポストモダン建築の一つのスタイルである「プログラム」を思考する建築家の一人だということにも触れました。

こんにちは。

前回は、山本理顕さんが提唱する『地域社会圏主義』について考えてみたいと思いながら、この前段階として近代からポスト近代への移行に伴う建築的な思考の変遷について書くにとどまりました。

ポストモダン状況の進行を簡単に言ってしまえば、西欧形而上学的な一元的な価値の解体であり、あらゆるものが相対化されていく過程と言えるかと思います。

今回は、そうしたことを踏まえながら『地域社会圏主義』について考えます。

こんにちは。

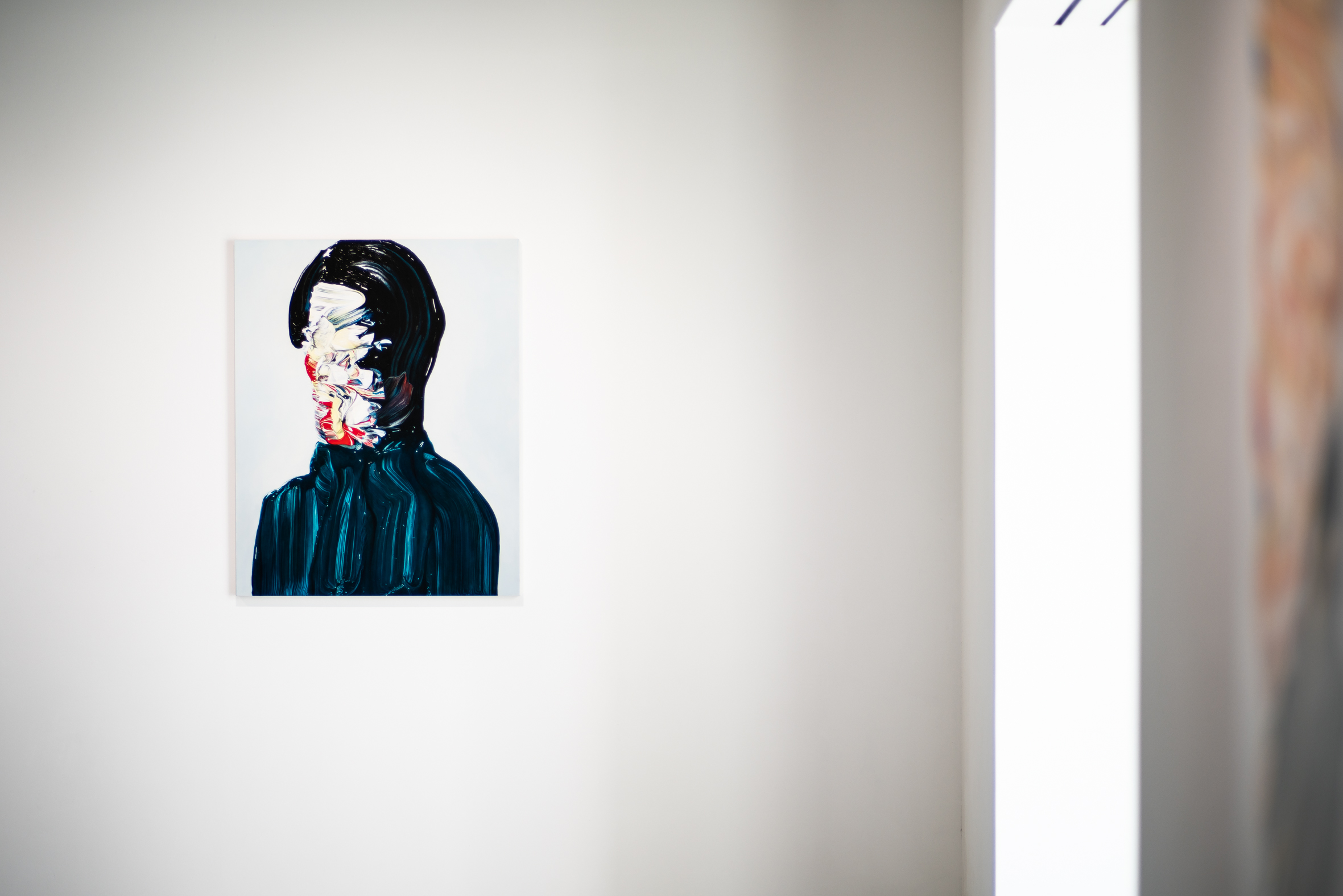

ここ最近、幾らかの美術展やアーティストトークを拝見して、抽象度という言葉を聞くようになりました。この抽象度という言葉、最近書かれた本を読んでも度々出てくる言葉ですが、ちょっと前まではこうした言葉を耳にすることがなかったと思います。

ここでは、抽象度を上げるということが、アートや写真、建築などでどのように作用し、どんな効果をもたらすのかということについて、ちょっと考えてみたいと思います。

ただ、僕の脳内でこれについてまとまっているわけではなく、しかし非常に重要に思われもするので、散らかった思考の破片を吐き出しながら、散らかったままに論考してみることにします。