2016年8月9日(火)快晴。今年一番の猛暑日に、埼玉県深谷の住宅では、完了検査が行なわれました。

検査は、午前9時30分からでしたので、僕も早朝に車を走らせて現場に向かいました。

検査は、さしたる指摘事項もなくほどなく終了。その後設計検査をしてきました。といっても事前に小沢工業の岡田さんと深谷さんがチェックしてくださっていたので、それらを確認した後、気になる部分を幾らか指摘した程度でした。

しいていうなら建具の精度がもう少しでしたが、20日の施主検査までに、できるだけ直してもらえるとありがたいところです。その他の部分は、制作、施工精度も良くて、納得の仕上がりでした。

2016年7月2日土曜日晴れ、梅雨の合間の真夏を思わせる日差しのもと、山梨県中央市の住宅の地鎮祭がとり行われました。

埼玉県深谷の住宅も8月の完成が見えてきました。

未決定部分も概ねつぶせました。施工図、制作図のチェックも終わりました。こちらで指定したものが廃番になっていたりしてちょっとショックもありつつ、代替えの製品も決定に至りました。

廃番製品というのは照明器具なんですが、どのメーカーもLED照明に積極的にシフトしているため、白熱灯の器具がどんどん廃番になっているんです。僕の事務所では、その存在を消すほどの小さなダウンライトを使用していました。且つハロゲンより安価で長寿命ということでR50クリプトン球を使えるENDO照明のED-3333WBは、欠かせない存在だったんですが・・・残念です。

今回は、代替え品として、オーデリックのOD 361 061を選定しました。LED照明は、白熱灯に比べて輝度が高い印象があり、多少刺々しい光の印象になるため、僕たちは積極的に使わなかったのですが、もちろん省電力高寿命という良い部分もあります。今回、照度はほぼ同じに見ているため、出来上がったら照明による印象の違いも確認したいと思っています。

2016年6月22日、曇りときどき雨。薄く低い雲に覆われたその日は、深谷の住宅で、お施主さんを交えての仕上げ材の決定が行なわれました。

具体的には、玄関扉、軒天の塗装色決めと床の一部に使われる長尺シート、壁紙を選定することが打ち合せの内容でした。

僕は、予定時間より少し早く現場入りし、工事の進捗状況を確認していきます。外壁の出来具合、階段や手摺の確認など。事前に工務店と打合せを重ねてきた結果として、非常に精度の高い施工がなされていました。

立て続けにブログ更新です。

前回は、僕が東京造形大学の室内建築専攻領域で教えている「建築CAD」という授業の、そのさわりを記述しました。CADを使うことは道具を使うことに過ぎない、これを用いて建築製図が出来るようになること、そして建築製図の作図技術を用いて自身の設計を実現できることが目的なのだと書きました。

では、実際にどのような授業を行っているのか、詳細を記したいと思います。

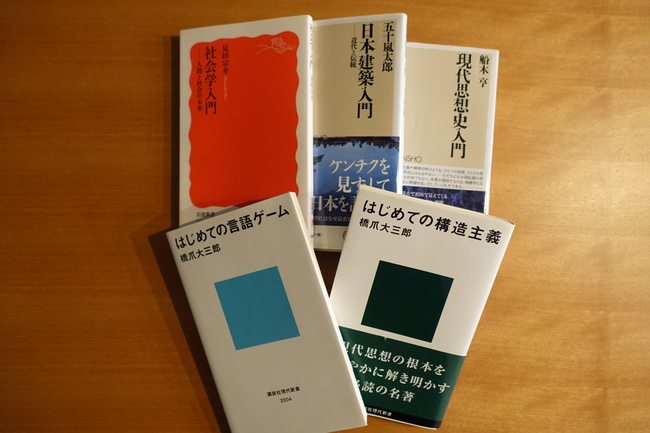

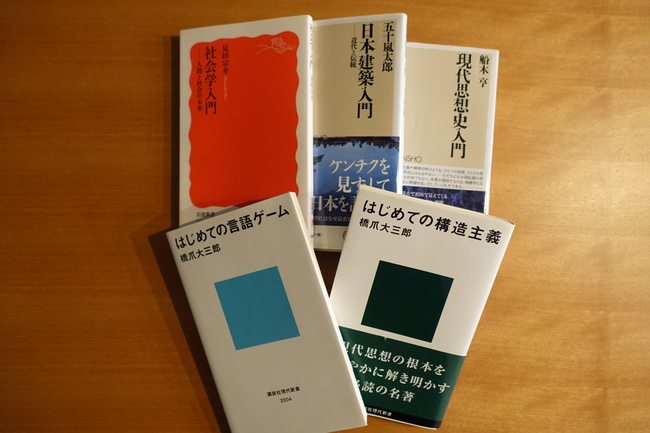

僕は、入門書が好きです。

「何々入門」とか「はじめての何々」とか、そういう書籍を見かけるとつい買ってしまいます。

また、専門書よりも新書が好きです。

「入門」というと、なんだか専門分野についてそのうわべをすくって薄く伸ばしたようで、実は何も分からないのではないか、とか、誰もが理解できる文章と内容で、読み応えに欠けるのではないか、とかつい想像してしまいますが、決してそんなことはありません。

専門性を追求していくと、その名において分類化され、狭義の項目に特化し、領域を狭めても行くものです。僕は建築設計を生業にしていますが、そもそも建築の設計は、例えば一方で技術的な専門性を探求することが必要ですが、構造や設備、その他諸々の事柄に対して俯瞰的な視野を要するものでもあります。こうした、見ている、あるいは自身が立っている階層を上げて思考すること、これをメタレベルといいますが、そうした抽象度を上げてものを見たり考えたりすることは、とても重要なことなんです。

また、長年建築とつきあっていると、建築の生まれる背景、それを一言で時代性と言ってしまっても良いのですが、そうしたものを知ろうともしてしまうわけです。時代的背景を知ろうとすると、どうしても思想や哲学だったり、ハイカルチャーやサブカルチャーといったものに触れる必要が出てきます。

つまり、見る世界を狭めるのではなく、広げて領域横断的に、俯瞰的に思考する癖をつける必要があるので、そうした点で「入門書」は、とても便利なんですね。

もちろん、いきなり分からないままに専門領域の門を叩いてみるのも一つの手です。「分からない」を分からないままに探求し続けるといつの間にか分かってくることもあるからです。でもそれは入門書だって同じことです。入門書は、誰もが分かるように書かれていると思ったら大間違いです。例えば「現代思想入門」なるものが存在していたとして、これを読解するのは容易なことではありません。先にも記したように入門書の多くは、思考の階層を上げて、俯瞰的に総括しているだけであって、その分野を易しく解説してくれるものではないのです。

梅雨入りしましたね。湿気も多くて不快な時期ですが、晴れ間がのぞくと夏を思わせる気持ちよさがあります。

僕はといえば、とても忙しい毎日をおくっています。抱えている物件が多いということもありますが、時間に追われている設計があり、猫の手はいらないですけど、お手伝いしてくださる方は欲しいなあと思っています。

けれど本当に忙しいんだろうかと思って、ちょっとした計算をしてみたんです。

仕事10時間、通勤往復2時間、夕飯、入浴を兼ねて子どもの世話4時間、これに朝食、昼食、おトイレの時間を2時間とすると、一日の残りは6時間になります。もちろんこの残りの6時間全てを睡眠に充てられるわけではないので、やはり忙しいんですね。

ですから、ちょっと街に出かけてみようとか、洋服を買おうとか、美術館に行きたいなあとか、もうぜんぜん叶わないですし、設計された建物の内覧会のご案内やお酒のお誘いを多くの方からいただきながら、すべてお断りしていて、なんだかとても申し訳なく思っています。

そんな生活をおくっていたら、ドカーンってなりまして。やってられるかってなりまして。それで6月4日の土曜日にスタジオ・スペース・クラフトの福島さんと遠山さんが手がけられた住宅のリノベーションを見せていただこうと、妻と一緒に、息子を連れて、松戸までドライブがてら行って参りました。

言葉を「使う」というのは、とても難しいことですね。

厳密であろうとどれほど言葉を駆使しても、100%の他者への伝達は叶わないわけで、それでも言葉を使わなければ、コミュニケーションもままならないんですよね。

言葉は、プリミティブな情報伝達の手段であるとともにコミュニケーションの道具でもあるわけです。言葉と言ってもパロール(話し言葉)とエクリチュール(書き言葉)に大別されるわけですが、古来ヨーロッパや中東などでは、エクリチュールに優先してパロールこそが真でもあったようです。例えばイスラム教のコーランなんて口頭伝承ですし。

まあ、そうしたうんちくはさておき、最近言葉について思ったことを少しばかり記述してみたいと思います。

「結果にコミットする」

どうも、僕です。

ここ数回、真面目で真摯に仕事に打ち込む建築家ブログを書いてきましたが、それは当然、当たり前の事実。仕事以上のパフォーマンスをどれだけやれるかが勝負なわけですし、すべては出来上がったもの、結果が全ての世界でもあるので、そこはちゃんと押さえてますぜ!ってことで、ブログは少々チャラくてもいいのでは、ってことでこんな書き方にしてみました。

とはいえ、この仕事、信頼あっての商売でもあるので、読者にご不安を与えるのでは?と少々の不安もよぎりつつ、引き続きなまあたたかいご支援をお願い申し上げます。

桜の開花宣言もあり、大分春めいて参りました。

埼玉県深谷の住宅も、3月末の上棟に向けて現場工事が進んでいます。

僕ら設計者は、ポイントで現場に赴き、設計図書通りに建築物がつくられているかをチェックするわけですが、監理には他にもやることがあるんです。

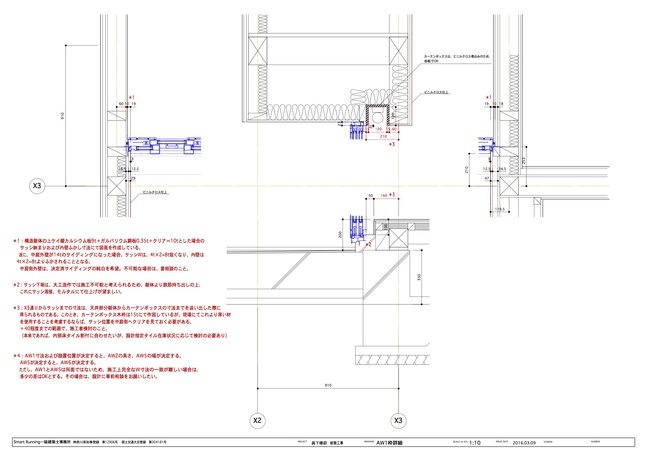

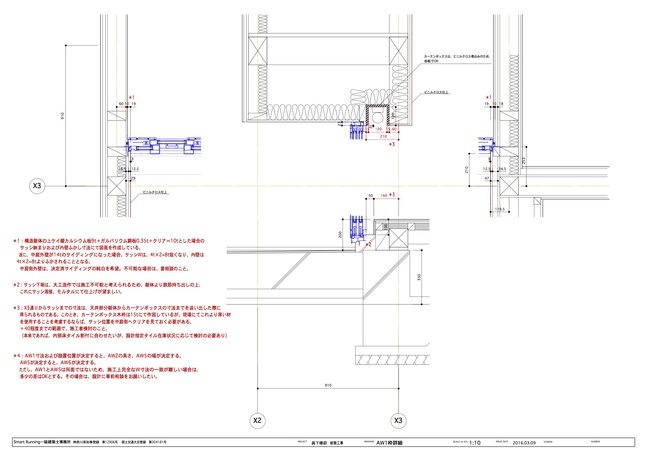

今回は、開口部をどのように納めるのかということについて、埼玉県深谷の住宅を参考にして考えてみたいと思います。